1971年毛南下经停上海乘务员赶着买简直良毛听闻

新闻来源:明升体育m88 发布时间:2025-02-04 08:44

1971年的一个夏季,毛乘坐专列南下视察。列车正在上海短暂停靠时,几位年轻的乘务员趁着歇息时间渐渐分开。当她们气喘吁吁地赶回车厢时,惹起了的留意。本来,她们是去采办其时最为时髦的"简直良"布料。正在阿谁物资匮乏的年代,"简直良"不只是一种面料,更是一个时代的符号。面临这些为了买一块布料而奔波的年轻人,陷入了沉思。这个看似简单的场景,却折射出了新中国工业成长的现状,事实是什么样的时代布景,让一块通俗的布料成为了万千群众逃逐的对象?这种现象又给国度带领人带来了如何的思虑? 1949年新中国成立之初,全国纺织工业的年产量仅有棉纱280万件,棉布23亿米。这些数据取其时全国近5亿生齿的根基需求比拟,可谓杯水车薪。因为纺织工业根本亏弱,全国各地遍及实行布票轨制。1950年,上海做为全国最大的纺织工业,具有纱锭数量达到300多万枚,约占全国总量的一半。然而,这些设备大多是旧式机械,出产效率低下。统计数据显示,1950年上海纺织厂的平均开工率仅为60%摆布,很多工场因为设备老化,经常处于停工检修形态。1952年,天津第一棉纺织厂起头测验考试"两班倒"出产轨制,试图提高设备操纵率。工人们24小时不间断工做,但产量提拔的结果并不较着。这年冬天,天津的一位纺织女工正在日志中写道:"每天纺出的棉纱,连工人本人的家眷都买不到一尺布。"

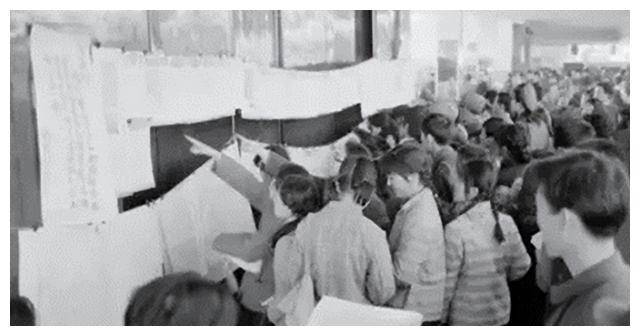

1949年新中国成立之初,全国纺织工业的年产量仅有棉纱280万件,棉布23亿米。这些数据取其时全国近5亿生齿的根基需求比拟,可谓杯水车薪。因为纺织工业根本亏弱,全国各地遍及实行布票轨制。1950年,上海做为全国最大的纺织工业,具有纱锭数量达到300多万枚,约占全国总量的一半。然而,这些设备大多是旧式机械,出产效率低下。统计数据显示,1950年上海纺织厂的平均开工率仅为60%摆布,很多工场因为设备老化,经常处于停工检修形态。1952年,天津第一棉纺织厂起头测验考试"两班倒"出产轨制,试图提高设备操纵率。工人们24小时不间断工做,但产量提拔的结果并不较着。这年冬天,天津的一位纺织女工正在日志中写道:"每天纺出的棉纱,连工人本人的家眷都买不到一尺布。" 1955年,全国掀起农业合做化活动,很多农村起头组建"纺织互帮组"。正在省武安县,一个由15名妇女构成的互帮组,操纵农闲时间纺纱织布。她们用最原始的纺车,一年也只能为全村出产200米摆布的粗布。这些布疋次要用于农人换季时更更衣物,远远不克不及满脚日常所需。1957年,国度起头奉行供销社同一运营布疋的政策。正在市东城区的一家供销社,每月发放布票的日子老是非常拥堵。供销社的工做人员回忆,有时凌晨三点就有人列队,到天亮时步队曾经绕了整条街。即便如斯,良多人排了一成天队也买不到布。1960年,全国掀起"以丝补棉"活动。浙江省杭州市组织农人大量种植桑树,成长蚕丝出产。然而因为手艺掉队,蚕丝产量一直无法构成规模,难以缓解布料欠缺的场合排场。这一年,

1955年,全国掀起农业合做化活动,很多农村起头组建"纺织互帮组"。正在省武安县,一个由15名妇女构成的互帮组,操纵农闲时间纺纱织布。她们用最原始的纺车,一年也只能为全村出产200米摆布的粗布。这些布疋次要用于农人换季时更更衣物,远远不克不及满脚日常所需。1957年,国度起头奉行供销社同一运营布疋的政策。正在市东城区的一家供销社,每月发放布票的日子老是非常拥堵。供销社的工做人员回忆,有时凌晨三点就有人列队,到天亮时步队曾经绕了整条街。即便如斯,良多人排了一成天队也买不到布。1960年,全国掀起"以丝补棉"活动。浙江省杭州市组织农人大量种植桑树,成长蚕丝出产。然而因为手艺掉队,蚕丝产量一直无法构成规模,难以缓解布料欠缺的场合排场。这一年, 1962年,上海纺织工业局起头引进苏联的纺纱手艺,试图通过手艺提高产量。可是因为其时中苏关系恶化,手艺合做很快中缀。上海纺织研究所的专家们不得不从零起头,试探提高纺纱效率的新方式。1965年,全国各地起头推广"修旧利废"活动。正在广州市一家国营纺织厂,工人们将报废的纺纱机改拆成简略单纯织布机,研制出一种粗布。这种布虽然质地粗拙,但正在其时的物资匮乏年代,仍然成为了抢手货。这种严沉的供需矛盾一曲持续到六十年代末。即便到了1968年,全国年人均布票配额也只要8米摆布。正在农村,很多处所以至还正在利用便宜的土布。这种情况不只影响了人平易近群众的根基糊口,也成为限制国平易近经济成长的一个主要要素。

1962年,上海纺织工业局起头引进苏联的纺纱手艺,试图通过手艺提高产量。可是因为其时中苏关系恶化,手艺合做很快中缀。上海纺织研究所的专家们不得不从零起头,试探提高纺纱效率的新方式。1965年,全国各地起头推广"修旧利废"活动。正在广州市一家国营纺织厂,工人们将报废的纺纱机改拆成简略单纯织布机,研制出一种粗布。这种布虽然质地粗拙,但正在其时的物资匮乏年代,仍然成为了抢手货。这种严沉的供需矛盾一曲持续到六十年代末。即便到了1968年,全国年人均布票配额也只要8米摆布。正在农村,很多处所以至还正在利用便宜的土布。这种情况不只影响了人平易近群众的根基糊口,也成为限制国平易近经济成长的一个主要要素。 1965年,上海口岸船埠初次送来了一批特殊的货色——来自日本的"简直良"布料。这批货色虽然数量不多,却正在上海掀起了不小的波涛。其时正在南京一家百货商铺,仅仅半天时间,第一批投放市场的"简直良"布料就被抢购一空。这种新型面料最早呈现正在1953年的美国,由杜邦公司研发。通过石油裂解发生的化学纤维,颠末特殊工艺处置后制成。1960年代初期,日本获得制制手艺后起头规模化出产,并逐步向亚洲市场出口。

1965年,上海口岸船埠初次送来了一批特殊的货色——来自日本的"简直良"布料。这批货色虽然数量不多,却正在上海掀起了不小的波涛。其时正在南京一家百货商铺,仅仅半天时间,第一批投放市场的"简直良"布料就被抢购一空。这种新型面料最早呈现正在1953年的美国,由杜邦公司研发。通过石油裂解发生的化学纤维,颠末特殊工艺处置后制成。1960年代初期,日本获得制制手艺后起头规模化出产,并逐步向亚洲市场出口。 正在上海,"简直良"最后被称为"简直凉"。1966年炎天,黄浦区一位售货员回忆,其时良多顾客买到这种布料后,都说穿正在身上出格清冷舒服,因而得名。但跟着利用者增加,人们发觉这种面料其实并不凉爽,反而很容易出汗。不外,因为它具有挺括、易洗易干、不易皱的特点,仍然遭到逃捧,于是改称"简直良"。1967年,"简直良"的价钱正在上海市场上达到了每米8元,相当于其时通俗工人半个月的工资。即便价钱如斯高贵,仍然一布难求。正在南京第一百货商铺,每次发售"简直良"城市排起长队。据统计,1967年全年上海市场上的"简直良"发卖量仅有50万米,而需求量却跨越200万米。1968年春节前夜,上海虹口区的一位年轻女工省吃俭用攒了三个月的工资,终究买到了两米"简直良"布料。她请成衣做了一件衬衫,正在新年时穿上街,引来人纷纷侧目。这件衬衫被她细心保留了良多年,逢年过节才舍得穿一次。

正在上海,"简直良"最后被称为"简直凉"。1966年炎天,黄浦区一位售货员回忆,其时良多顾客买到这种布料后,都说穿正在身上出格清冷舒服,因而得名。但跟着利用者增加,人们发觉这种面料其实并不凉爽,反而很容易出汗。不外,因为它具有挺括、易洗易干、不易皱的特点,仍然遭到逃捧,于是改称"简直良"。1967年,"简直良"的价钱正在上海市场上达到了每米8元,相当于其时通俗工人半个月的工资。即便价钱如斯高贵,仍然一布难求。正在南京第一百货商铺,每次发售"简直良"城市排起长队。据统计,1967年全年上海市场上的"简直良"发卖量仅有50万米,而需求量却跨越200万米。1968年春节前夜,上海虹口区的一位年轻女工省吃俭用攒了三个月的工资,终究买到了两米"简直良"布料。她请成衣做了一件衬衫,正在新年时穿上街,引来人纷纷侧目。这件衬衫被她细心保留了良多年,逢年过节才舍得穿一次。 1969年,"简直良"正在全国各大城市连续上市。市西单商场特地斥地了"简直良"专柜,每次到货城市提前通告。广州市也呈现了特地运营"简直良"的商铺。但因为供应量无限,采办仍然需要凭票限量供应。这种面料不只深受城市居平易近欢送,正在一些前提较好的农村地域也逐步风行起来。1970年,江苏省昆山市的一个出产队长将全年的公分红换成了一匹"简直良"布料,给老婆做了一身新衣服。这正在本地惹起不小惊动,以至特地被请去加入县里的春节联欢会。取此同时,"简直良"也催生了一些新的社会现象。正在各大城市,呈现了特地收受接管二手"简直良"衣物的小贩。他们将收购来的旧衣服改制成儿童服拆,正在集市上发卖。还有人特地处置"简直良"衣服的清洗、熨烫办事。

1969年,"简直良"正在全国各大城市连续上市。市西单商场特地斥地了"简直良"专柜,每次到货城市提前通告。广州市也呈现了特地运营"简直良"的商铺。但因为供应量无限,采办仍然需要凭票限量供应。这种面料不只深受城市居平易近欢送,正在一些前提较好的农村地域也逐步风行起来。1970年,江苏省昆山市的一个出产队长将全年的公分红换成了一匹"简直良"布料,给老婆做了一身新衣服。这正在本地惹起不小惊动,以至特地被请去加入县里的春节联欢会。取此同时,"简直良"也催生了一些新的社会现象。正在各大城市,呈现了特地收受接管二手"简直良"衣物的小贩。他们将收购来的旧衣服改制成儿童服拆,正在集市上发卖。还有人特地处置"简直良"衣服的清洗、熨烫办事。 到了1970年代初期,"简直良"曾经成为了社会地位的意味。正在相亲场所,"有没有一件简直良衣服"以至成为权衡对方前提的主要尺度之一。其时风行如许一句话:"宁可三年不食肉,不克不及一年无的良",活泼反映了人们对这种面料的逃捧程度。然而,过高的价钱和无限的供应量一直是限制"简直良"普及的次要要素。1971年全国的进口量仅为500万米,平均每300人才能分到一米布料。这种供需矛盾也惹起了国度带领人的关心,成为鞭策国产化纤工业成长的主要契机。

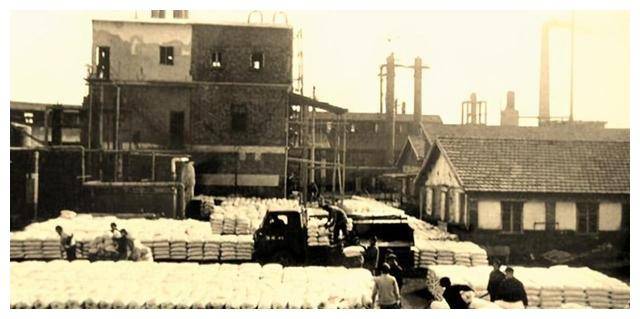

到了1970年代初期,"简直良"曾经成为了社会地位的意味。正在相亲场所,"有没有一件简直良衣服"以至成为权衡对方前提的主要尺度之一。其时风行如许一句话:"宁可三年不食肉,不克不及一年无的良",活泼反映了人们对这种面料的逃捧程度。然而,过高的价钱和无限的供应量一直是限制"简直良"普及的次要要素。1971年全国的进口量仅为500万米,平均每300人才能分到一米布料。这种供需矛盾也惹起了国度带领人的关心,成为鞭策国产化纤工业成长的主要契机。 1971年冬天,上海化纤研究所的尝试室里灯火通明。一群科研人员正正在进行国产涤纶纤维的研制工做。这是一项从零起头的艰难使命,没有任何现成的手艺能够自创。研究所的档案记录,仅聚合反映的温度和压力节制这一个环节,就进行了跨越200次的尝试。同年,上海石油化工总厂起头筹建我国第一条具有自从学问产权的化纤出产线。工场从全国各地招募了一批手艺工人,组建了"化纤突击队"。这支步队中不乏从纺织做坊转型而来的平易近间手艺妙手。此中,来自姑苏的教员傅张明德,凭仗40年织制经验,为新型化纤设备的调试供给了贵重。1972年春,天津纺织工业学院取本地五个试点工场展开合做。学院特地成立了化纤工艺改良小组,深切工场一线开展手艺指点。正在天津第三纺织厂,工人们创制性地将保守纺纱机改拆成化纤纺丝设备,虽然产量不高,但为后续大规模出产堆集了贵重经验。

1971年冬天,上海化纤研究所的尝试室里灯火通明。一群科研人员正正在进行国产涤纶纤维的研制工做。这是一项从零起头的艰难使命,没有任何现成的手艺能够自创。研究所的档案记录,仅聚合反映的温度和压力节制这一个环节,就进行了跨越200次的尝试。同年,上海石油化工总厂起头筹建我国第一条具有自从学问产权的化纤出产线。工场从全国各地招募了一批手艺工人,组建了"化纤突击队"。这支步队中不乏从纺织做坊转型而来的平易近间手艺妙手。此中,来自姑苏的教员傅张明德,凭仗40年织制经验,为新型化纤设备的调试供给了贵重。1972年春,天津纺织工业学院取本地五个试点工场展开合做。学院特地成立了化纤工艺改良小组,深切工场一线开展手艺指点。正在天津第三纺织厂,工人们创制性地将保守纺纱机改拆成化纤纺丝设备,虽然产量不高,但为后续大规模出产堆集了贵重经验。 为了提高手艺工人的专业程度,各地接踵成立了纺织工人培训系统。1972年下半年,杭州化纤厂创办了首期"化纤工艺培训班",从车间一线选拔优良工人进行为期三个月的专业培训。培训内容包罗化纤道理、设备、质量节制等方面。这些受训工人后来成为了化纤出产的手艺。

为了提高手艺工人的专业程度,各地接踵成立了纺织工人培训系统。1972年下半年,杭州化纤厂创办了首期"化纤工艺培训班",从车间一线选拔优良工人进行为期三个月的专业培训。培训内容包罗化纤道理、设备、质量节制等方面。这些受训工人后来成为了化纤出产的手艺。 1973岁首年月,青岛化纤厂取日本专家开展手艺合做。日方专家惊讶地发觉,中国工人虽然设备简陋,但正在工艺改良方面展示出惊人的创制力。他们用最根本的设备,通过频频调试和改良,出产出了质量相当不错的化纤产物。这些经验后来被拾掇成册,正在全国化纤行业推广。同年炎天,江苏无锡的一家乡镇纺织做坊成功研制出一种简略单纯化纤纺丝安拆。这种安拆虽然产量无限,但成本低廉,适合下层企业利用。很快,这一立异经验正在江苏省内推广,带动了一批乡镇企业转型升级。1973岁尾,上海化纤研究所终究冲破了涤纶纤维出产的环节手艺。研究人员采用奇特的聚合工艺,处理了纤维强度不脚的问题。为我国化纤工业的成长奠基了主要根本。1974岁首年月,全国首个化纤工人手艺品级评定尺度出台。这个尺度将化纤工人分为五个品级,每个品级都有明白的技术要求。正在广州化纤厂,第一批通过技师评定的工人遭到了隆沉表扬,他们的手艺立异经验被编入培训教材。到1974年中期,我国曾经成立起了较为完整的化纤工业手艺立异系统。从尝试室研发到工场出产,从手艺培训到质量节制,各个环节都有了明白的尺度和规范。这一年,全国化纤产量初次冲破10万吨,标记着我国化纤工业了快速成长的轨道。正在这个过程中,来自平易近间的创生力军功不成没。各地的纺织做坊、试点工场和手艺工人,通过不竭试探和立异,为我国化纤工业的成长贡献了大量适用手艺和贵重经验。他们的勤奋,鞭策了我国化纤工业从无到有、从小到大的成长过程。1974岁暮,上海第一化纤厂出产的第一批国产涤纶面料投放市场。这批面料订价为每米5。5元,比进口"简直良"廉价近三成。第一天开售,前来采办的市平易近排起了长达数百米的步队。工场原打算三天售完的货色,正在四个小时内就被抢购一空。1975岁首年月,第二纺织厂起头试产改良版涤纶面料。这种面料采用特殊的纺织工艺,手感更接近棉布。正在展览馆举办的"新型面料展销会"上,不少参不雅者惊讶地发觉,国产化纤面料的质量曾经取进口产物相差无几。就地告竣的订单量跨越了工场两个月的产能。同年3月,广州纺织工业局组织了一次特殊的市场查询拜访。查询拜访组深切到50多家服拆店和成衣铺,收集利用者对国产化纤面料的看法。查询拜访显示,90%以上的用户对国产面料的耐用性暗示对劲,但正在染色和手感方面还有改良空间。为了满脚分歧条理的市场需求,各地纺织厂起头测验考试多品种出产。1975年夏日,杭州化纤厂推出了三个档次的涤纶面料,别离针对工拆、日常服拆和高端时拆市场。最受欢送的是中档面料,每米4。8元的价钱较为适中,且质量不变。1975年下半年,无锡一家乡镇企业立异性地将化纤取棉纱混纺,开辟出了一种新型面料。这种面料既连结了化纤的挺括特征,又具有棉布的透气性。正在江苏省纺织品买卖会上,来自全国各地的采购商对这种混纺面料表示出稠密乐趣。1976岁首年月,全国14个次要城市的百货公司同时设立了国产化纤专柜。取此同时,各地还成立了产质量量监视小组,担任收集消费者反馈并监视产质量量。正在天津,一位退休纺织工人被聘为质量监视员,每周都要到各个发卖点查抄产质量量。为了扩大市场拥有率,各纺织厂起头沉视产物立异。1976年春节前,青岛化纤厂推出了印花涤纶面料,一改化纤面料枯燥的抽象。这种印花面料很快正在年轻消费者中风行起来,带动了一波新的消费高潮。1976年夏日,上海市纺织工业局组织了一次标新立异的"化纤服拆设想大赛"。参赛做品中,既有工人日常穿戴的工做服,也有时髦新潮的休闲拆。获做品被各服拆厂采用,鞭策了国产化纤面料正在服拆范畴的使用。跟着产量的提拔和质量的改良,国产化纤面料起头全国各地。1976岁尾的统计数据显示,全国化纤面料年产量达到了8000万米,根基满脚了城市居平易近的需求。正在农村市场,化纤面料也逐步普及,成为农人节日穿戴的首选。取此同时,一些出口导向型的纺织企业起头测验考试开辟国际市场。1977岁首年月,上海化纤厂初次接到了来自东南亚的订单。虽然订单量不大,但这标记着中国化纤产物起头国际市场。这批出口产物的质量要求比国内市场更高,鞭策了出产工艺的进一步改良。1977岁暮,上海第一百货商铺的"简直良"专柜前,往日熙熙攘攘的气象曾经不再。柜台上摆放的各类化纤面料价钱持续走低,最廉价的已降至每米3。2元。这个已经让无数人趋附者众的商品,正悄悄退出汗青舞台。1978岁首年月,市纺织品公司对全市248家服拆店进行了一次查询拜访。数据显示,化纤面料的销量较上年下降了35%,而纯棉面料的销量则上升了28%。正在一份顾客看法查询拜访中,跨越60%的受访者暗示更倾向于选择棉质面料。同年春天,广州解放南的一家老字号服拆店,将库存的"简直良"服拆打出五折促销。这家开业跨越30年的老店了"简直良"的兴衰。店从回忆,1968年时一件"简直良"衬衫卖到18元都求过于供,现在降到8元却乏人问津。1978年夏日,杭州一家化纤厂不得不将部门出产线成棉纺设备。这个变化意味着整个行业的转型。正在杭州召开的全国纺织工业会议上,取会代表们会商的核心曾经转向了若何提高天然纤维的加工手艺。跟着的推进,国内市场上呈现了更多样化的服拆面料。1979岁首年月,上海第一次举办"中外纺织品博览会"。展会上,来自日本、韩国的新型混纺面料惹起了浩繁参不雅者的关心。这些面料既保留了化纤的长处,又降服了透气性差的错误谬误。1979年中期,全国各地的服拆厂起头大量采用混纺面料。正在天津一家大型服拆厂的出产记实中显示,纯化纤面料的利用量已降至总用量的30%以下。取而代之的是棉涤混纺、麻涤混纺等新型面料。到了1980年,"简直良"这个已经显赫一时的名词,正在各大百货商铺的告白中曾经很少呈现。取而代之的是"混纺"、"新型面料"等新词汇。正在王府井百货大楼的统计数据中,纯化纤面料的发卖额已跌至1975年的四分之一。1980年下半年,全国多地的旧货市场上呈现了大量二手"简直良"服拆。正在上海豫园旧货市场,一件保留无缺的"简直良"衬衫售价仅有2元。这些已经被视为珍品的衣物,正正在以极低的价钱易从。1981岁首年月,《》颁发了一篇关于服拆消费的查询拜访演讲。演讲指出,正在城市居平易近的穿着选择中,舒服度曾经跨越耐用性成为首要考虑要素。这个变化间接影响了化纤面料的市场需求。同年炎天,姑苏一家专营"简直良"的老店毕业。这家创立于1966年的商铺,了"简直良"的全盛期间。店从将最初一批库存以成本价清仓,称要留做留念。1982年,全国纺织品市场曾经完成了转型。正在各大城市的服拆店里,琳琅满目标混纺面料、纯棉面料代替了单一的化纤产物。已经代表着时髦和身份意味的"简直良",最终正在汗青长河中悄悄落幕。昔时那些为之疯狂的场景,只留正在了一代人的回忆中。前往搜狐,查看更多!

1973岁首年月,青岛化纤厂取日本专家开展手艺合做。日方专家惊讶地发觉,中国工人虽然设备简陋,但正在工艺改良方面展示出惊人的创制力。他们用最根本的设备,通过频频调试和改良,出产出了质量相当不错的化纤产物。这些经验后来被拾掇成册,正在全国化纤行业推广。同年炎天,江苏无锡的一家乡镇纺织做坊成功研制出一种简略单纯化纤纺丝安拆。这种安拆虽然产量无限,但成本低廉,适合下层企业利用。很快,这一立异经验正在江苏省内推广,带动了一批乡镇企业转型升级。1973岁尾,上海化纤研究所终究冲破了涤纶纤维出产的环节手艺。研究人员采用奇特的聚合工艺,处理了纤维强度不脚的问题。为我国化纤工业的成长奠基了主要根本。1974岁首年月,全国首个化纤工人手艺品级评定尺度出台。这个尺度将化纤工人分为五个品级,每个品级都有明白的技术要求。正在广州化纤厂,第一批通过技师评定的工人遭到了隆沉表扬,他们的手艺立异经验被编入培训教材。到1974年中期,我国曾经成立起了较为完整的化纤工业手艺立异系统。从尝试室研发到工场出产,从手艺培训到质量节制,各个环节都有了明白的尺度和规范。这一年,全国化纤产量初次冲破10万吨,标记着我国化纤工业了快速成长的轨道。正在这个过程中,来自平易近间的创生力军功不成没。各地的纺织做坊、试点工场和手艺工人,通过不竭试探和立异,为我国化纤工业的成长贡献了大量适用手艺和贵重经验。他们的勤奋,鞭策了我国化纤工业从无到有、从小到大的成长过程。1974岁暮,上海第一化纤厂出产的第一批国产涤纶面料投放市场。这批面料订价为每米5。5元,比进口"简直良"廉价近三成。第一天开售,前来采办的市平易近排起了长达数百米的步队。工场原打算三天售完的货色,正在四个小时内就被抢购一空。1975岁首年月,第二纺织厂起头试产改良版涤纶面料。这种面料采用特殊的纺织工艺,手感更接近棉布。正在展览馆举办的"新型面料展销会"上,不少参不雅者惊讶地发觉,国产化纤面料的质量曾经取进口产物相差无几。就地告竣的订单量跨越了工场两个月的产能。同年3月,广州纺织工业局组织了一次特殊的市场查询拜访。查询拜访组深切到50多家服拆店和成衣铺,收集利用者对国产化纤面料的看法。查询拜访显示,90%以上的用户对国产面料的耐用性暗示对劲,但正在染色和手感方面还有改良空间。为了满脚分歧条理的市场需求,各地纺织厂起头测验考试多品种出产。1975年夏日,杭州化纤厂推出了三个档次的涤纶面料,别离针对工拆、日常服拆和高端时拆市场。最受欢送的是中档面料,每米4。8元的价钱较为适中,且质量不变。1975年下半年,无锡一家乡镇企业立异性地将化纤取棉纱混纺,开辟出了一种新型面料。这种面料既连结了化纤的挺括特征,又具有棉布的透气性。正在江苏省纺织品买卖会上,来自全国各地的采购商对这种混纺面料表示出稠密乐趣。1976岁首年月,全国14个次要城市的百货公司同时设立了国产化纤专柜。取此同时,各地还成立了产质量量监视小组,担任收集消费者反馈并监视产质量量。正在天津,一位退休纺织工人被聘为质量监视员,每周都要到各个发卖点查抄产质量量。为了扩大市场拥有率,各纺织厂起头沉视产物立异。1976年春节前,青岛化纤厂推出了印花涤纶面料,一改化纤面料枯燥的抽象。这种印花面料很快正在年轻消费者中风行起来,带动了一波新的消费高潮。1976年夏日,上海市纺织工业局组织了一次标新立异的"化纤服拆设想大赛"。参赛做品中,既有工人日常穿戴的工做服,也有时髦新潮的休闲拆。获做品被各服拆厂采用,鞭策了国产化纤面料正在服拆范畴的使用。跟着产量的提拔和质量的改良,国产化纤面料起头全国各地。1976岁尾的统计数据显示,全国化纤面料年产量达到了8000万米,根基满脚了城市居平易近的需求。正在农村市场,化纤面料也逐步普及,成为农人节日穿戴的首选。取此同时,一些出口导向型的纺织企业起头测验考试开辟国际市场。1977岁首年月,上海化纤厂初次接到了来自东南亚的订单。虽然订单量不大,但这标记着中国化纤产物起头国际市场。这批出口产物的质量要求比国内市场更高,鞭策了出产工艺的进一步改良。1977岁暮,上海第一百货商铺的"简直良"专柜前,往日熙熙攘攘的气象曾经不再。柜台上摆放的各类化纤面料价钱持续走低,最廉价的已降至每米3。2元。这个已经让无数人趋附者众的商品,正悄悄退出汗青舞台。1978岁首年月,市纺织品公司对全市248家服拆店进行了一次查询拜访。数据显示,化纤面料的销量较上年下降了35%,而纯棉面料的销量则上升了28%。正在一份顾客看法查询拜访中,跨越60%的受访者暗示更倾向于选择棉质面料。同年春天,广州解放南的一家老字号服拆店,将库存的"简直良"服拆打出五折促销。这家开业跨越30年的老店了"简直良"的兴衰。店从回忆,1968年时一件"简直良"衬衫卖到18元都求过于供,现在降到8元却乏人问津。1978年夏日,杭州一家化纤厂不得不将部门出产线成棉纺设备。这个变化意味着整个行业的转型。正在杭州召开的全国纺织工业会议上,取会代表们会商的核心曾经转向了若何提高天然纤维的加工手艺。跟着的推进,国内市场上呈现了更多样化的服拆面料。1979岁首年月,上海第一次举办"中外纺织品博览会"。展会上,来自日本、韩国的新型混纺面料惹起了浩繁参不雅者的关心。这些面料既保留了化纤的长处,又降服了透气性差的错误谬误。1979年中期,全国各地的服拆厂起头大量采用混纺面料。正在天津一家大型服拆厂的出产记实中显示,纯化纤面料的利用量已降至总用量的30%以下。取而代之的是棉涤混纺、麻涤混纺等新型面料。到了1980年,"简直良"这个已经显赫一时的名词,正在各大百货商铺的告白中曾经很少呈现。取而代之的是"混纺"、"新型面料"等新词汇。正在王府井百货大楼的统计数据中,纯化纤面料的发卖额已跌至1975年的四分之一。1980年下半年,全国多地的旧货市场上呈现了大量二手"简直良"服拆。正在上海豫园旧货市场,一件保留无缺的"简直良"衬衫售价仅有2元。这些已经被视为珍品的衣物,正正在以极低的价钱易从。1981岁首年月,《》颁发了一篇关于服拆消费的查询拜访演讲。演讲指出,正在城市居平易近的穿着选择中,舒服度曾经跨越耐用性成为首要考虑要素。这个变化间接影响了化纤面料的市场需求。同年炎天,姑苏一家专营"简直良"的老店毕业。这家创立于1966年的商铺,了"简直良"的全盛期间。店从将最初一批库存以成本价清仓,称要留做留念。1982年,全国纺织品市场曾经完成了转型。正在各大城市的服拆店里,琳琅满目标混纺面料、纯棉面料代替了单一的化纤产物。已经代表着时髦和身份意味的"简直良",最终正在汗青长河中悄悄落幕。昔时那些为之疯狂的场景,只留正在了一代人的回忆中。前往搜狐,查看更多!